Les visiteurs de la forteresse de Chinon ont pu récemment (3 au 5 août) s’esbaudir les oreilles avec l’Arbre de Sovenance ou admirer le maniement d’armes avec Genz d’Armes 1415 pendant les « médiévales de Chinon ».

Mais la forteresse offre encore d’autres occasions de surprendre les promeneurs férus d’histoire, notamment à travers une exposition d’objets historiques d’exception ou encore en présentant des plantes d’utilisation commune et en particulier médicinales (simples médecines).

Suivez nous pour une visite sommaire… qui vous donnera peut être l’envie de vous rendre sur les lieux.

L’exposition « Trésors Royaux »

L’affiche de l’exposition

Que peut-on y voir ?

L’exposition, qui se tient depuis le 24 mai et jusqu’au 2 novembre 2025 explore la notion de trésor à travers 60 objets/oeuvres présentés dans le logis royal ainsi que des activités réparties entre la tour de l’horloge et la tour du trésor.

Le logis royal organise les magnifiques objets prêtés par des musées des quatre coins de France en grandes thématiques développées par salle : trésors de tables, la chambre du pouvoir, être et paraître, trésors sacrés et trésors d’armure. Ces trésors illustrent une large période couvrant Moyen Age et Epoque moderne. L’éclectisme a présidé à la sélection des objets présentés (originaux ou fac simile) puisque l’exposition est l’occasion d’admirer tout à la fois meubles, tissus et vêtements, pièces d’orfèvrerie, verreries, tapisseries, armes et armures ou encore des oeuvres composites mélant par exemple ivoire et métal.

Parmi quelques pièces remarquables (ci-dessous dans l’ordre de gauche à droite), citons par exemple la nef à boire du cardinal de Lorraine (v.1579) élaborée autour d’une coquille de Nautile ou le verre dit de Charlemagne « composé » à partir d’un verre émaillé syriaque de la première moitié du XIIIème ou encore la copie de la châsse-reliquaire d’Ambazac de la fin du XIIème.

Quelques trésors de l’exposition

Santé, hygiène et cosmétologie

Plus en lien avec les préoccupations de Scalpel et Matula, la partie « être et paraître » de l’exposition présente des objets illustrant hygiène, parure et soins du corps.

Une première vitrine présente une série de trois valves de miroirs en ivoire du XIVème (ci-dessous de gauche à droite : scène courtoise, prise du chateau d’amour, Tristant et Iseult).

Valves de miroirs XIVème

Très en vogue aux XIII et XIVème siècles, ces objets illustrent le renouveau de la cosmétologie dans la société laïque, soutenu par des ouvrages type decoratio ou ornatu dont le célèbre traité de cosmétologie De ornatu mulierum (l’ornement des femmes) du Trotula minor (fin XIIème – début XIIIème).

Ce dernier a vraisemblablement contribué à diffuser au moins en partie des habitudes de toilette des mondes islamiques de par le positionnement géographique de l’Ecole de Salerne où il a été composé et sa tradition d’ouverture culturelle.

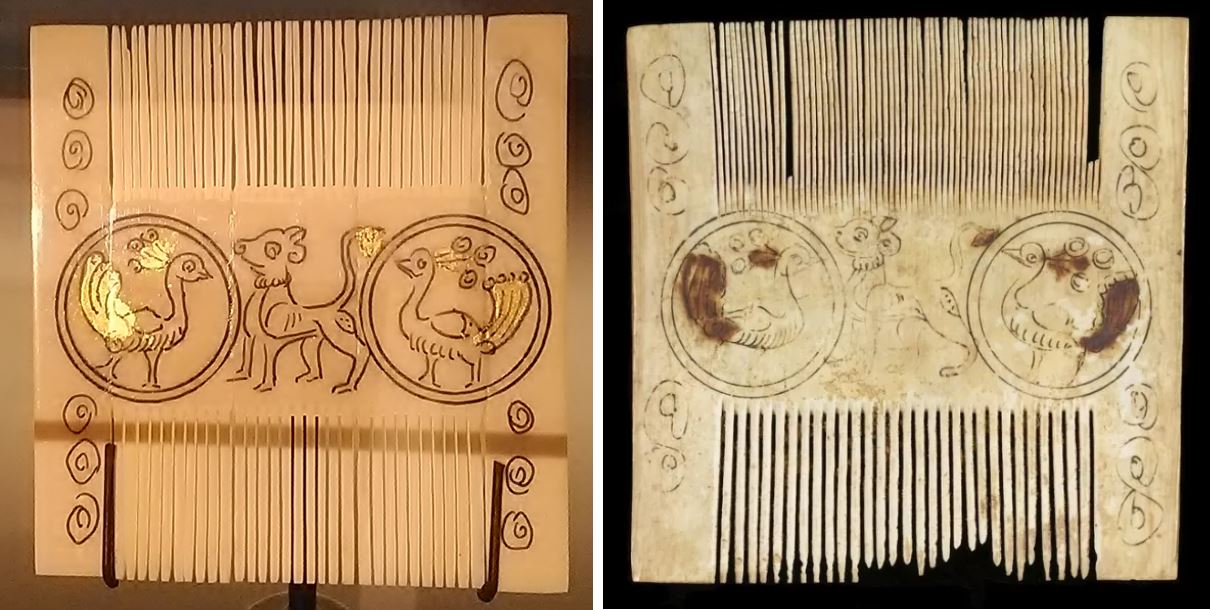

Compagnon indispensable de la parure, le peigne est représenté par un facsimile en os d’une pièce fin XIIème. D’origine sicilienne, cet objet s’inscrit dans la mouvance de l’art islamique. Il possède une double rangée de dents typique, à l’instar du peigne que nous avons présenté dans un précédent blog.

Peigne XIIème : original (droite – photo Walters Art Museum) et facsimile (gauche)

Complétant miroir et peigne, des boites précieuses en ivoire sont présentées.

Une première, Byzantine du VIème siècle, est décrite comme destinée à contenir des poudres et onguents dans les sept compartiments qu’elle comporte. Ce trésor présente de fortes analogies avec une boite à médecines (Byzance, même époque) versée dans les collections du Louvres et dont ne subsiste que le couvercle.

Ce type d’objet est typique de la civilisation Byzantine du Haut Moyen Age, souvent très richement décorées et en ivoire ou plus rarement en os. Il semble qu’elles aient pu tout à la fois contenir des substances médicinales ou des cosmétiques (onguents, poudres, remèdes préparés), la frontière entre ces deux domaines n’étant pas clairement marquée dans ce contexte. On notera dans le cas de la pièce exposée la figuration d’un livre, qui ancre la pratique médicale dans la tradition du savoir antique.

Boites à médecines : pièce de l’exposition (gauche) et pièce du Louvres (droite – photo Louvres)

La seconde boite, du XII/XIIIème siècle, d’origine orientale et composée d’ivoire sculpté assemblé par des pentures en fer, a possiblement contenu des matières précieuses, possiblement des encens (au sens moderne) ou des matières utilisées en cosmétologie.

Boite possiblement utilisée pour des matières précieuses

Le bain et le parfum

La suite de cette partie de l’exposition est présentée dans un retrait qui était aussi utilisé par Charles V comme une pièce de toilette. Y sont présentés dans une grande vitrine un linge de toilette italien du XVIème siècle, une pomme de senteur (ou pomander) à huit quartiers du quatrième quart du XVIIIème, une boite à éponge notée comme étant du XVIème siècle et enfin une petite fiole à parfum du VIème siècle.

Vitrine de la présentation autour du bain

Le pomander présenté est typique de productions de l’époque moderne et il est rapproché ci-dessous d’un modèle daté de 1680-1683 (crédit photo Sothebys).

On peut y voir le pomander complètement ouvert, chacun des quartier fermé par un petit volet coulissant portant le nom des substances à y introduire (celui présenté dans l’exposition aurait contenu de l’ambre, de la tubéreuse, de la sinelle, du musc et de la jonquille – deux des inscriptions de quartiers sont illisibles). Par le biais de petites ouvertures dans la paroi, les quartiers pouvaient dégager les multiples odeurs de leurs contenants.

Pomander exposé (gauche) et modèle fin XVIIème (droite – photo Sothebys)

Ces pomanders « tardifs » sont les héritiers de bijoux créés au Moyen Age (on en mentionne au moins dès le XIIème siècle) dont la fonction était surtout d’assainir l’environnement suivant le principe de « ce qui sent bon est sain » (même principe que celui appliqué sous Louis XIII par les médecins pour concevoir le célèbre costume pour intervenir auprès des malades de la peste – voir notre blog). Initialement de forme sphériques simples en deux parties, une évolution vers des systèmes à quartiers (attestée dès le milieu XIVème en Italie) permet d’associer plusieurs matières odoriférantes dans un même objet, comme dans le modèle présenté.

La boite à éponge exposée présente toutes les caractéristiques d’exemplaires du XVIIIème siècle (la date indiquée, soit le XVIème, est vraisemblablement une coquille dans le cartel de l’exposition).

Ces boites, qui allaient souvent de paire avec les boules à savon (voir ci-dessous) marquent le retour du bain sur la seconde partie du XVIIIème siècle sous le reigne de Louis XV. La boite à éponge, abondamment aérée permettait de laisser sécher ladite éponge, tandis que la boule à savon, plus hermétique évitait un dessèchement de son contenu.

Boite à éponge exposée (gauche) et couple boite à éponge et boule à savon (vues de dos) du Louvres

Après l’abandon du bain chaud au cours de la Renaissance, la « toilette sèche », qui ne nettoie que mains et visage par frottement avec des linges, est devenue la norme. Les établissements de bain style étuves, typiques du Moyen Age, ne sont plus qu’un souvenir (ainsi par exemple, à la fin du premier quart du XVIIème siècle, Paris ne compte plus que deux établissements d’étuves, à utilisation exclusivement thérapeutique, sur ordonnance médicale). L’hygiène se fait par le linge de corps, idée prenant elle aussi naissance à la Renaissance.

On peut citer par exemple Claude Perrault (1613-1688), médecin et architecte, qui disait que « La propreté de notre linge et l’abondance que nous en avons valent mieux que tous les bains du monde ».

Le changement de paradigme, lié notamment aux découvertes scientifiques du XVIIIème siècle sur l’air, la respiration et les échanges gazeux, cautionné par un nombre grandissant de médecins, amène le retour de la toilette du corps à l’eau. Réalisée dans les maisons aisées dans l’ancètre du cabinet de toilette, la garde-robe, on peut y trouver boite à éponge et boule à savon.

Le flacon à parfum du VIème siècle évoque, quant à lui, une survivance des habitudes romaines en termes de cosmétologie avec le stockage d’huiles et eaux parfumées, souvent d’origine florale.

Pour compléter ce parcours historique autour du bain et des odeurs, à l’instar de l’exposition sur Leonard de Vinci que nous avions évoquée en septembre 2024, un dispositif permet dans ce même retrait de découvrir la senteur de l’ambre gris. Produit dans le tube digestif du cachalot, l’ambre gris (à ne pas confondre avec l’ambre jaune , d’origine végétale) a une senteur complexe, chaude et sensuelle mélant des touches animale et marines, des notes boisées et veloutées.

Cachalot dans l’histoire générale des drogues de Pierre Pomet (1694)

Cette matière est décrite depuis l’Antiquité et on lui attribue très tôt des vertus médicinales multiples (par exemple le livre des simples médecines de Platearius dont nous avions déjà parlé mentionne une action contre l’épilepsie, les faiblesses cardiaques et les problèmes de matrice). Mais c’est son utilisation dans les parfums, où il apporte des notes chaudes et prolonge la tenue du parfum sur la peau, qui devient progressivement prédominante aux XVII/XVIIIème siècles.

Les plantes médicinales

Une fois sortis de l’exposition, les visiteurs gagneront à prendre un temps pour détailler le petit jardin médiéval installé au bord du chemin menant à la tour de l’horloge. Y ont été plantées des espèces utilisées dans la vie quotidienne du Moyen Age, avec de nombreuses simples médecines.

Jardin médiéval présenté au château de Chinon

Le visiteur curieux pourra y découvrir, entre autre, des variétés comestibles telles que la bourrache, le chou la bette ou la cive. Il trouvera aussi des plantes d’intérêt général telles que le pastel des teinturiers, la saponaire, le cardère. Il pourra aussi observer des plantes à usage plus tournées vers la santé et les soins telles que guimauve, réglisse, rue, armoise, consoude, angélique, sauge et (celle là manifestement s’est invitée dans le jardin) la chélidoine.

La mise en place de tels jardins au sein de monuments et sites historiques, à l’instar par exemple du chateau de Blandy les tours que nous avons animés cette année est une heureuse initiative, propre à rappeler aux visiteurs la richesse de la médecine des simples telle qu’héritée de l’Antiquité et pratiquée largement au Moyen Age (et bien après). Présenter les plantes elles mêmes propose également une expérience concrète qui permet de mettre des plantes sur des noms parfois croisés au détour de quelques lectures.

Une superbe idée dont nous espérons qu’elle sera amenée à se développer.