Le 11 novembre 1918 à 11h00, le cessez le feu est ordonné sur tout le front, mettant un terme à la première guerre moderne à l’échelle mondiale. Pendant un peu plus de 4 ans, les soldats engagés sur tous les fronts – mais aussi certains civils – ont vécu l’enfer d’une guerre industrielle utilisant massivement une artillerie variée – tant du point de vue des pièces utilisées que des munitions -, des mitrailleuses en grand nombre, des nouvelles armes terrifiantes tels que les gaz, les lances flammes ou les chars d’assaut.

Des blessés psychiques laissés pour compte

Au cours du conflit qui se termine, la France à elle seule a mobilisé 7,8 millions de combattants dont presque 20% (1,39 millions – soit pratiquement 1 soldat sur 5) ont perdu la vie. Toujours pour la France, on dénombre 3 millions de blessés et 740 000 mutilés physiques dont 100 000 sont de grands invalides (taux d’invalidité de plus de 85%)…

Le nombre des « blessés psychiques » (le vocable n’apparait dans les textes officiels français qu’en 1992 !) reste quant à lui indéterminé.

Les pathologies associées ont totalement pris par surprise le corps médical et le soupçon de simulation (simulateurs conscients, simulateurs inconscients, exagérateurs, persévérateurs…) a pesé lourd sur la prise en charge de ces blessé durant le conflit. Mal pris en compte au début de la guerre, jugés difficiles à diagnostiquer et considérés par défaut comme des pathologies simulées, les soldats souffrant de blessures psychiques ne sont pas officiellement dénombrés.

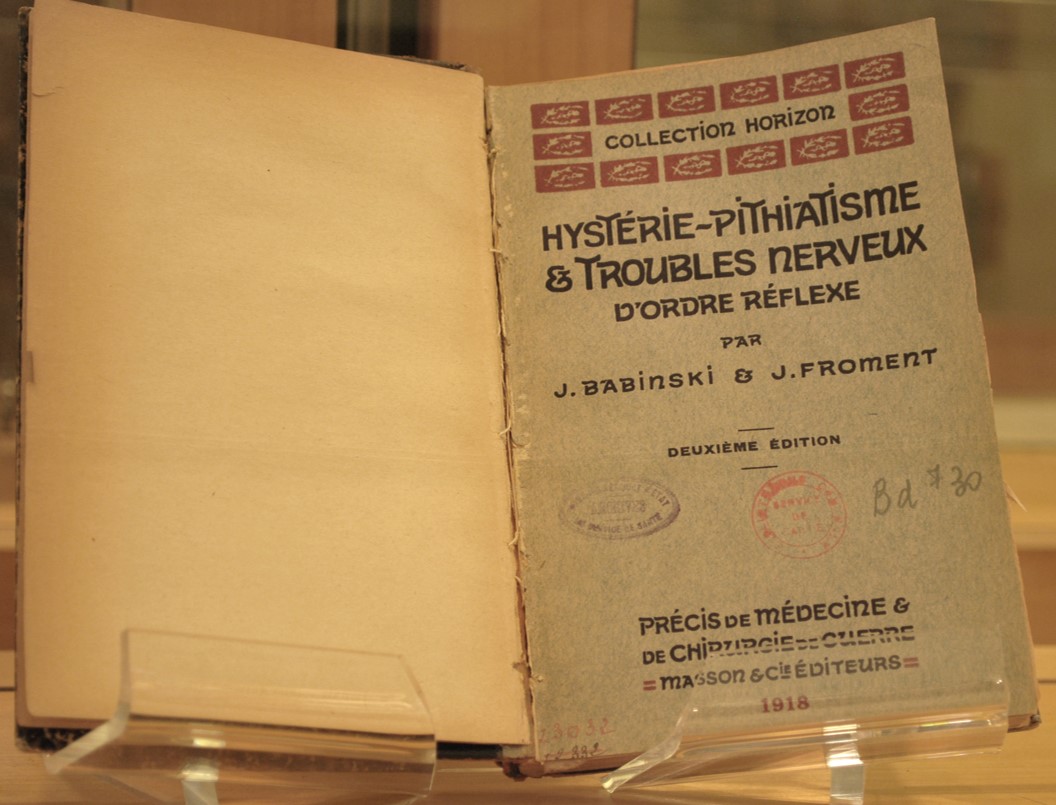

Le même esprit guide le législateur à l’issue du conflit. Le nouveau code de pension mis en place en mars 1919 demeure dans la lignée de préconisations « dures » émises dès 1916 par la Société Neurologique de Paris, sous l’influence de grands spécialistes de la neurologie tels que Joseph Babinski : pas de pensionnement pour les blessés psychiques en dehors des internés en asile d’aliénés (et encore, sans la gratuité des soins).

Livre sur le pithiathisme de Babinski et Froment

Les soldats traumatisés sont donc rendus au monde civil où ils vivent une existence misérable (on utilise communément à cette époque le terme de « morts vivants » pour les désigner) soit à l’asile, soit dans les centres de rééducation des blessés neurologiques, soit encore dans des familles pour lesquelles ils constituent une charge financière et nullement un motif de gloire.

Des pathologies déroutantes

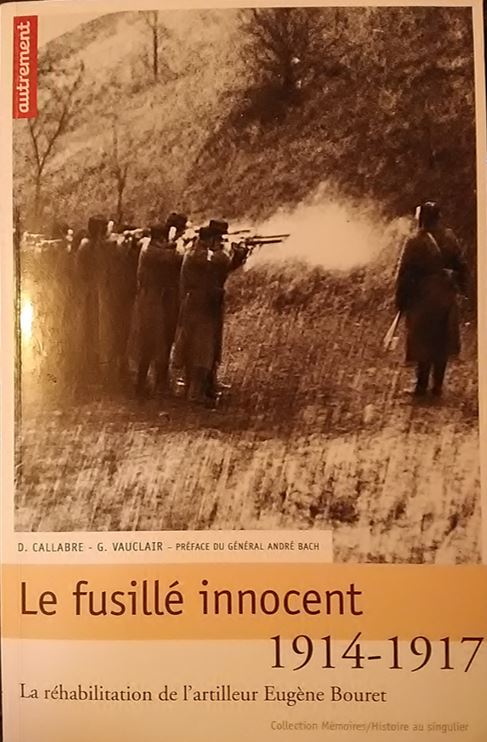

Dès le début du conflit, la violence des combats a fait apparaître des pathologies inhabituelles chez certains combattants. Initialement non détectées comme des atteintes psychiques réelles, bon nombre des soldats qui en sont affligés passent directement devant le conseil de guerre et sont fusillés, en général pour « abandon de poste devant l’ennemi ». Ces procès rapides sont autant le fait d’une méconnaissance des pathologies nouvelles que celui de l’organisation de la justice militaire, qui, dès septembre 1914 permet la tenue de conseils de guerre spéciaux pouvant statuer rapidement sur le cas des soldats, sans droit d’appel et sans grâce possible.

Bon nombre de ces blessés psychiques fusillés de la première heure feront l’objet, parfois avant même la fin de la guerre, de procédures en réhabilitation.

Livre de Callabre et Vauclair sur le cas d’Eugène Bouret, pyschonévrosé fusillé en 1914

Les modifications dans l’organisation de la justice militaire introduiront petit à petit, à partir de 1915, le recours à une expertise médicale afin d’apporter un avis sur l’état psychique des soldats susceptibles de passer en jugement.

C’est que le corps médical a identifié des symptômes divers semblant relever d’atteintes psychiques mais sans atteinte physique apparente, ce qui les rend d’autant plus suspects aux yeux des praticiens et des militaires. Les symptômes sont nombreux : désorientation, aphasie, contractures, tics, marche sautillante, camptocormie (impossibilité de se redresser, le malade étant en permanence à l’état de veille plié en deux vers l’avant – cette pathologie assez fréquente est typique des psychonévroses de la Grande Guerre), etc…

Représentation d’un camptocormé du Musée du Service de santé des armées

Le problème touche tous les belligérants : à l’obusite française correspondent par exemple le shell shock anglais et le granat neurose allemand.

La diversité des cas déroute les spécialistes qui tentent dans un premier temps de trouver des explications à la survenue de ces symptômes. Plusieurs écoles s’affrontent et les hypothèses fusent : commotion par dommages internes subits par les victimes non visibles mais ayant un effet sur le psychisme des victimes ; prédispositions héréditaires (tares) révélées par la vie quotidienne sur le champ de bataille, éventuellement aggravées d’alcoolisme ; émotion-choc devant un spectacle insoutenable ; auto-suggestion proche de l’hystérie (théorie du pithiatisme). Reste que quelle que soit la théorie explicative, la suspicion de simulation est omni-présente vis à vis des soldats victimes de ces troubles.

Des traitements tâtonnants

Du fait de cette suspicion d’une part de responsabilité consciente ou inconsciente de la victime, le traitement des blessés psychiques hésite entre soins et répression. Le pithiatisme semblant une explication sinon la meilleure, du moins la moins mauvaise, les traitements des malades s’inspirent dans de nombreux cas de méthodes utilisées dans le cas de l’hystérie. Les malades sont en général isolés car on craint une « contagion » à d’autres soldats.

Le traitement par l’électricité en particulier est testé par le médecin major Clovis Vincent au centre neurologique de Tours à partir de 1915. La technique de « psychothérapie électrique persuasive » utilisée par C. Vincent est extrèmement violente pour le patient. Utilisant des chocs électriques en courant continu d’ampérage assez élevé, il est décrit comme très douloureux, ce que son inventeur ne nie pas puisqu’il pense que la douleur a une composante rédemptrice pour des malades qui peuvent ainsi expier consciemment ou inconsciemment ce que le docteur considère comme leur « couardise ».

Caricature du Docteur Clovis Vincent

Le procédé reçoit rapidement le surnom de « torpillage » de la part des soldats qui y sont soumis, en comparaison avec la violence des explosions des projectiles d’artillerie de tranchée (torpilles). Ce procédé gagne les faveurs de l’armée, dans la mesure où il permet de « guérir » rapidement, avec un taux de réussite important, les malades, et donc de les renvoyer dans leurs unités respectives sans délai.

Suite à un incident survenu avec un malade récalcitrant, un zouave nommé Deschamps, qui voit la séance de torpillage se muer en match de boxe entre malade et soignant, le procédé est dénoncé dans la presse du pays et décrié publiquement comme une torture inutile infligée à de braves soldats.

Dessin humoristique sur le traitement par « torpillage »

Le centre de Tours ferme fin 1916 mais le procédé est repris à partir de début 1917 sous une forme beaucoup moins douloureuse au centre de Salins les Bains par le docteur Gustave Roussy.

Reste que les centres de soin ne permettront pas, au final, de guérir tous les psychonévrosés de guerre. Pour beaucoup d’entre eux, la Grande Guerre se poursuivra bien au delà du 11 novembre 1918.

Pour approfondir

Quelques livres et un film pour approfondir/illustrer le sujet des psychonévroses de la Grande Guerre.

La folie au front de L. Tatu et J. Bogousslavsky (Imago)

Les soldats de la honte de J.Y. Le Naour (Perrin)

Les blessés psychiques de la grande guerre de L. Crocq (Odile Jacob)

Les fragments d’Antonin de G. Le Bomin